2025年被称为“史上最难就业季”,尽管FPGA工程师岗位因技术迭代和国产替代趋势呈现高薪需求(年薪普遍在24-60万,部分资深岗位可达80万以上),但许多人仍不愿选择学习这一技能提升竞争力。这一现象背后存在多重复杂原因:

技术门槛高与学习周期长

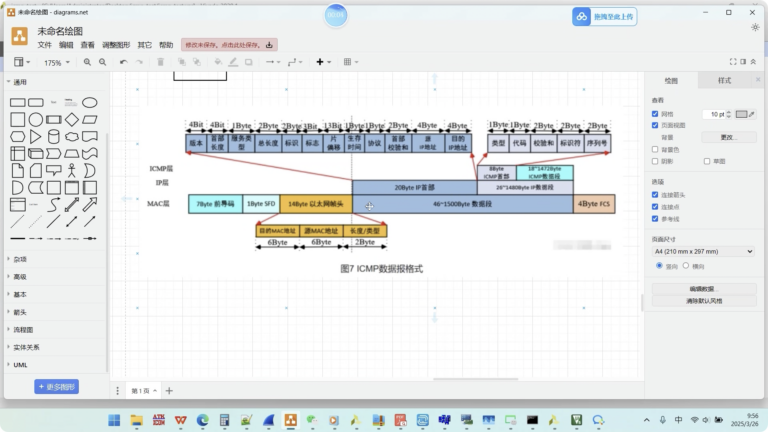

FPGA开发需要精通电子电路、数字逻辑、硬件描述语言(Verilog/VHDL)等复杂专业知识,并熟练使用仿真工具和高速接口设计技术。与Python、数据分析等短期可掌握的技能相比,FPGA学习周期通常需要6-12个月,且依赖大量硬件实验支撑。在就业焦虑下,求职者更倾向于选择见效快的技能,而非投入长周期的硬核技术领域。

行业认知不足与信息差

尽管FPGA在5G通信、自动驾驶、量子计算等前沿领域应用广泛,但公众对其认知仍停留在传统芯片设计层面。高校教育滞后于市场需求,多数电子类专业缺乏FPGA实践课程,导致学生对其职业前景认知模糊。许多求职者误认为FPGA岗位局限于通信行业,忽视了其在光子集成、存算一体等新兴领域的爆发潜力。

经济压力与机会成本

2025年FPGA岗位薪资涨幅放缓,应届生起薪集中在15-25K/月区间,而系统学习FPGA需投入数万元培训费用和半年以上时间。在经济复苏疲软的背景下,求职者更倾向选择保底岗位而非冒险转行。此外,高端岗位普遍要求硕士学历,进一步抬升了入行门槛。

技术迭代加速与职业焦虑

FPGA技术正从传统RTL设计向Chisel/HLS高阶开发迭代,同时需掌握国产EDA工具链(如高云GW5A)和量子计算框架。技术快速更迭迫使从业者持续学习SDH(软件定义硬件)、3D异构集成等前沿方向,非科班出身者易产生技能焦虑。相比之下,软件开发技术栈更稳定,职业路径更易规划。

区域资源分布不均

FPGA高薪岗位高度集中于一线城市(深圳/上海平均月薪30K+)和特定领域(量子计算、硅光集成),而二三线城市多为薪资18-25K/月的传统硬件开发岗。地域失衡导致非核心区域求职者缺乏学习动力,中小企业FPGA研发岗位稀缺也限制了职业发展空间。

社会舆论与职业偏见

当前就业市场存在“重软轻硬”倾向,人工智能、大数据等热门领域虹吸效应显著,而FPGA常被误判为“夕阳产业”。事实上,FPGA在国产芯片替代(2025年市场份额预计35%)、6G通信等领域地位关键,但舆论引导不足导致公众认知偏差。此外,硬件开发被贴上“枯燥”“加班多”标签,加剧年轻群体的回避心理。

突围路径与建议

破解FPGA技能冷遇需多方协同:高校应增设FPGA实践课程,企业需加强行业应用案例宣传(如自动驾驶激光雷达控制、光子计算加速),培训机构可推出低成本线上课程(如成电国芯科技“零基础FPGA实战”)。对个人而言,FPGA虽需短期高投入,但长期看是打破就业内卷、锁定高附加值岗位的稀缺竞争力。